|

|

Home |

3mikan |

2011 |

Tabi |

Food |

Railbook |

Zero mile |

Cardboard |

Tram |

Mo41057 |

525600 |

Pins |

Jamaica |

|

別冊(ひ)とマック | (ひ)の Macintosh History |  |

Battery Swollen 6.18.2013

主に自宅での使用のため、2008年10月に購入した MacBook Pro(Late 2008)。 使用期間では iBook の5年8か月という最長記録に迫る勢いだが、HDDの増設 等の tune-up によって全く問題なく動作しており、したがって まだ当分は買い換えるつもりはなかった。

主に自宅での使用のため、2008年10月に購入した MacBook Pro(Late 2008)。 使用期間では iBook の5年8か月という最長記録に迫る勢いだが、HDDの増設 等の tune-up によって全く問題なく動作しており、したがって まだ当分は買い換えるつもりはなかった。ところがある日、MacBook Pro の挙動が変になった。どうもトラックバッドのクリックが常にオンになっているようで、思い通りに操作することができないのだ。冷静さは保てる程度のトラブルだったが、状況からトラックパッドの周辺で何か物理的なトラブルがあるように直感したので、とりあえず裏にあるバッテリーを外してみた。するとバッテリーが異常に膨らんでいることに気がついた。 そういえば、少し前にも MacBook のバッテリーが膨らむだ、爆発するだと騒ぎになったことがあったっけ。そういえば、12インチ PowerBook のバッテリーは無償交換プログラムがあったので交換してもらったっけな。そういえば、かつて使用していたデジカメのバッテリーが膨らんで使用不可になったこともあったっけな。。。 という具合に、バッテリーが膨らむというのは案外と遭遇する可能性が高いトラブルなのである。膨張に限らず、バッテリーはパソの部品の中でもトラブルを起こしやすいパーツだ。加えて、かつて iBook のバッテリーが全く機能しなくなり、新しいものを買おうとしたらすでに販売していなかったという苦い経験もあったことから、(ひ)は MacBook Pro のための予備バッテリーを購入していた。これ幸いに早速交換すると、トラックパッドは元通りに機能し、思えば HDDを増設 した時にはすでにズレていて「そんなもんか」と思っていた裏蓋も、気持ちよくピッタリと閉まった。つまり2年以上前からすでに膨らんでいたのだ。 というわけで、今回のトラブルについては「バッテリーを交換する」という ごく単純な方法で5分以内に解決したが、心配がないわけではない。予備のバッテリーは買ってきたそのままの状態で開封もせず何年も放置していたのだが、ことバッテリーについては これは「新品の状態」とは言えない。バッテリーは完全に放電した状態だと劣化が進むので、数年後に再充電を試みても反応しない可能性もあるのだ。結果論的には数年ぶりに目を覚ましたバッテリーはこれまで問題なく機能しているが、それでもまだ耐用期間の短縮という心配は残っている。ちなみに「バッテリーが膨らむ」という現象は、セルの中に気体(たぶん水素)が充満して起こるらしい。なのでセルの包装を破って気体を開放するという荒療治もあるそうだ(水素は引火すると爆発するので良い子はもちろん真似してはいけない)。兎にも角にも、バッテリーはかくも用心が必要なパソの部品なのである。 ところが、近年のアップル社製のノートパソは、軽く小さくなって持ち運びが格段に便利になった代わりに、バッテリーの形が複雑化してユーザーが自分で交換することはもはや不可である。愛用の MacBook Air が、バッテリーのトラブルで使えなくならないか、とても心配なこの頃である。(ひ) | |

まずい! 6.11.2013

何だこれは?!

何だこれは?!まずい、非常にまずい。 (ひ)の机の上(正確には「机の下」に隠しているが)の Mac mini とそのままリプレイスできてしまうではないか。 もはや気になるのは価格のみ。 それもあまり大きな問題にはならないだろう。 また一歩、未来へ連れて行ってもらえるのだ。 それに比べたら安いものだ。(ひ) | |

Lessons from Star Trek 7.24.2012

アップル社の iPad がスタートレックの PADD に似ているという記事は 以前 書いた。実際の PADD はもう少し小さくて軽いので、ここ最近の小型 iPad のウワサはあながち的外れではないと思う。ただし現状ではバッテリーがネックなのか、重さの方はまだまだ近づきそうにない。余談だが、PADD は1人で同時に複数枚を使うことも多く、その枚数が「忙しさ」の象徴のように描写されることもある。

アップル社の iPad がスタートレックの PADD に似ているという記事は 以前 書いた。実際の PADD はもう少し小さくて軽いので、ここ最近の小型 iPad のウワサはあながち的外れではないと思う。ただし現状ではバッテリーがネックなのか、重さの方はまだまだ近づきそうにない。余談だが、PADD は1人で同時に複数枚を使うことも多く、その枚数が「忙しさ」の象徴のように描写されることもある。そんなスタートレック劇中のコンピューターシステムは、マザーコンピューターと PADD のみで完全にクラウド化されており、いわゆる「パソコン」は存在しない。したがって キーボードもマウスも存在せず、インターフェイスはタッチパネルと音声が使い分けられている。iPad に加えて Siri をアップル社が導入した時には、その少しウイットに富んだ返答も含めて「これでまたスタートレックの世界に一歩近づいた」というのが(ひ)の最初の感想だった。アップル社は絶対意識していると思う。先日のWWDC基調講演での冒頭で、Siri が「as you can tell, my emotions haven't been encoded yet. 」と言ったのも、データ少佐の台詞からの引用に違いない。 ならば、反対にスタートレックの世界の方からアップル社が目指す方向が予想できるかもしれない。というわけで、半分冗談だけど、楽しいので少し考えてみたいと思う。 まず、「適当にロマンチックな音楽を」などとコンピューターに頼むだけで勝手に音楽を流してくれるので、おそらく音楽も出版も著作権なるものは存在していない。今は iTunes に個人が好みの音楽や出版物を(コストをかけて)蓄積しているが、その必要はなくなって、聞きたい音楽や読みたい文献が「何でも・いつでも・どこでも」手に入るようになりそうだ。ただし何事にも例外は存在し、例えばウォーフはクリンゴン・オペラのデータを独自に収集したりしている。 それから、(ひ)憧れの「医療用トリコーダー」は、患者にプローブをかざすだけで瞬時に診断ができる夢のデバイスだ。少々ムリがあるかもしれないが、非接触の近距離通信 つまり NFC がこれに近いかもしれない。ただし使用目的は Suika や(下品なので口に出したくもない単語だが)おさいふケータイのようなお金の精算ではないことだけは確かだ。絶対に間違いない。 そもそも、スタートレックの世界には金銭が存在していない。なぜなら、分子構造を再構築できる「レプリケーター」という技術があって、食べ物も飲み物も無機物もレプリケーターで作ることができる。つまり人類が実質的に「食いっぱぐれる」ことがなくなったので、よって貨幣経済はその存在意義を失い、お金がこの世から消えた、というカラクリだ。 なので、人類は、「お金を稼ぐため」ではなく、「自身あるいは人類の存在を高めるため」に人生を費やすことを求めるようになる。このピカード艦長の台詞のように、お金のことを気にせず人類が目指すべき正しい方向を向いて仕事に打ち込むことができれば、どんなに幸せかと思う。おそらく現状の経済は人類を幸福にはできない。 面白いことに やっぱり例外があって、例えばフェレンギ人は経済活動が存在意義であり、彼らのバイブルは286条からなる「金儲けの秘訣」である。通貨はラチナムという貴金属で、したがって兌換紙幣なのが興味深い。結局ドル札は紙切れなのか。そんなフェレンギ人が、人類を「蛮族」と吐き捨てるからまた面白い。そういえばオリオン・シンジケートという怖ーい組織もある。レプリケーターもそれが全てではなく、例えばシスコ司令官は「レプリケーターでは再現できない」と、特別な日にはジャンバラヤを自ら調理する。 逆に、スタートレックの世界が全て理想とは言えないのも事実だ。 キム少尉がエネルギーを節約してレプリケーターでクラリネットを作ったことからも分かるように、おそらくレプリケーターは E=mc2 を逆方向に応用して、エネルギーから質量を作り出して分子構造を再構築している。エネルギーはトリリチウム(架空の金属)から高率に生産することができる設定だが(宇宙船の動力もこれである)、使う方向は左右どうあれ、原爆 あるいは 原子力発電と同じ原理を利用していることに違いはない。この悪魔の方程式を、本当に人類はコントロールすることができるようになるのだろうか? そうなるまでにはどんな間違いを冒したのだろうか? それから、24世紀の世界でも人類は戦争をしている。ドミニオンとの戦争が終結した時のロス提督はこう語る。「400年前、やはり大きな戦争が終わったとき、戦勝国の将軍はこう言った。『今日、銃は沈黙した。悲劇は終わった。敗北も勝利も、我々は経験した。その両方から学んだ。戻ることはできない。我々はこの自由と平和を守るために前進するしかない。』」 ここで言う400年前の大きな戦争とは紛れもなく第2次世界大戦のことであり、戦勝国の将軍とはかのダグラス・マッカーサーのことだ。我々人類は、この先人の言葉を活かして、新しい歴史を作れているだろうか? それとも、愚かにもまた間違いを繰り返すのだろうか? 楽しいつもりで考え始めたのに、何だか重たい気持ちになってしまった。(ひ) | |

Tune up the MacBook Pro 4.19.2011

CPU 2.8GHz、RAM 4GB、HDD 320GB というのが2008年11月の発売直後に購入した MacBook Pro(Late 2008)の数字である。当時はこのパソに満足しきれなくなる日が来るとは微塵も想像できなかったし、事実2年半が経過した現在でも全く不満はない。ちなみに、先日リリースされた最新の MacBook Pro には、クワッドコアやら Thunderbolt やら新テクノロジーが満載されて、見た目は同じでも中身は驚くほど進化している。そして正直なところ、(ひ)のような一般ユーザーにとっては持て余してしまいそうな高級車になってしまった。したがって、自宅用のラップトップとしては、現有の MacBook Pro を可能な限り長く使いたいというのが基本的なコンセプトである。

CPU 2.8GHz、RAM 4GB、HDD 320GB というのが2008年11月の発売直後に購入した MacBook Pro(Late 2008)の数字である。当時はこのパソに満足しきれなくなる日が来るとは微塵も想像できなかったし、事実2年半が経過した現在でも全く不満はない。ちなみに、先日リリースされた最新の MacBook Pro には、クワッドコアやら Thunderbolt やら新テクノロジーが満載されて、見た目は同じでも中身は驚くほど進化している。そして正直なところ、(ひ)のような一般ユーザーにとっては持て余してしまいそうな高級車になってしまった。したがって、自宅用のラップトップとしては、現有の MacBook Pro を可能な限り長く使いたいというのが基本的なコンセプトである。そう考えた時、最初に満足できなくなりそうな数字は 内蔵HDD の容量だと容易に想像できる。HDD には日々データが積み重なっていくので、時間が経てば埋まってくるのはある意味当然だからだ。そして案の定、2010年の年末ころには、すでに 320GB のうち 280GB ほどが埋まっていた。 総じて考えると、パソを長く使おうと思った場合には、HDDの容量を随時確保しなければならないという法則があることを再認識した。これは特にノートパソの場合によくあてはまる。 デスクトップであれば、外付けを買い足せば簡単にクリアできる問題である。事実、最近買い換えた仕事用の Mac mini には、TimeMachine 専用の500GB(USB接続)と、データ用の 2TB(Firewire800接続)をつないで、本体のドライブは最初に電源を入れる前に分解して SSD に交換して使用している。 一方、自宅用のノートパソの場合、外付けをいちいち接続するのは面倒なので、できれば内蔵のHDDだけで運用したい。そのために、速いけれど容量が限られる SSD には交換していないし、TimeMachine は Time Capsule による無線バックアップで対応している。 そういえば、この MacBook Pro を買おうと思った きっかけ も HDD容量だったが、今考えると、逆にそれだけの理由で買い換えるのは少々もったいない。容量の大きな内蔵HDDに交換すれば、パソはそのまま長く使えるのだ。MacBook Pro の場合、 以前 にも少し触れたように内蔵HDD はものすご〜く簡単に交換できるような仕様になっている。何も迷うことはない。320GBよりも大きいものに交換すればいいだけだ。 で、手軽にアマゾンで調べてみると、750GBの2.5インチHDDが7000円ほどだったので、早速購入して交換した。交換の作業自体は(K)とおしゃべりしながら5分程度で完了した。人類の大脳もこんな簡単な操作で容量アップできればいいのにと、本気で思ってしまった。Time Capsule からの復元にはそれなりの時間を要したが、かかるのは時間だけで手間はかからないので、ほったらかしているうちにいつの間にか終わっていた。 というような一連の過程を経験したら、困ったことに、少々「欲」が出てきてしまった。さらにもっと内蔵HDDの容量を増やしたくなってしまったのである。 MacBook Pro を長く使うため、という基本的なコンセプトに伴う欲であることに間違いはないが、本当の理由は、意外なことに「iPad」の存在だった。 前提となるのは、iPad は写真や動画の再生に非常に適したデバイスである、という紛れもない事実である。したがって iPad の中にたくさんの写真や動画を入れておきたいが、写真はともかく、動画だと 映画一本で 2GB以上を消費してしまう。(ひ)の iPad は 32GBなので、それほどたくさんの動画を詰め込むことはできない。 しかし、2011年3月、iPad の新OSである「iOS 4.3」がリリースされた。このアップデートによって、iTunes との「ホームシェアリング」という機能が飛躍的に使いやすくなり、iTunes内の音楽や動画を家庭内の同じネットワークにあるならば iPad で再生できるようになった。平たく言うと、MacBook Pro に入れている動画であれば、iPad 自体の容量は消費せずとも動画を見ることができるという仕組みである。実際に試してみると、いとも簡単にできてしまった。接続に時間がかかるような問題もない。これはいいぞ! で、急に「iPad でスタートレックを見たい」という欲求に火がついてしまったのだ。 というのも、以前、DVDをリップしたはいいけれど、見る時間が全くなくてずっと放ったらかしにしていたのだ。このスタートレック(ピカード艦長の"TNG"シリーズ)を、iPad であれば夜寝ながらベッドでちょこちょこと見ることができる。気がついたときには「iPad で スタートレック」という目標へ向けて、頭の中でロードマップを描き始めていた。 スタートレックは7シーズンで全178話、その容量はトータルで120GBを超える巨大なライブラリーである。交換したばかりの内蔵HDD(750GB)の空きスペースは450GBほど。450GBのうち120GBをスタートレックに使っても良かったが、そうすると再び交換を迫られるまでの時間がかなり短縮されそうなので、あまりよいアイディアとは言えない。ならば、どうするのが最も良い方法だろうか? 程なくこの問題を見事に解決する妙案を思いついてしまった。鍵となるのは MacBay という商品である。 この商品を使えば、光学ドライブスペースにもう一台2.5インチのHDDを内蔵するというウルトラCが可能なのだ。そもそも 光学ドライブは、時々CDやDVDをリップする際にしか使用しないので、このスペースにもう一台HDDを内蔵できるのであれば、その方が何十倍もありがたい。都合のよいことに、新 Mac mini に SSD を入れる代わりに取り出した500GBのHDDが余っている。これを2台目の内蔵HDDにして、iTunesデータ専用にすればよい。しかもこの商品には、取り出した光学ドライブを外付USB光学ドライブとして使用することができるケースが付属している。That's more than enough。気がついた時にはすでに注文していた。 数日後には商品が到着。あとは交換作業に取りかかるだけである。 交換作業については、今まで何度かバラシを経験していたので自信はあったし、 以前 購入していた 精密ドライバーのセット があれば問題なくできると信じて疑わなかった。さすがに(K)とおしゃべりしながら、というわけにはいかないが、心身ともにリラックスした状態の日曜日夕方(まだビールは飲んでいない)に、作業に取りかかった。 まず裏蓋を取って、MacBook Pro の中身を初めて見た。相変わらず美しく所狭しといろいろなパーツが並んでいる。ファン回りには、かなり埃が積もっていた。2年半も使っているのだから当然か。掃除機で吸って可能な限りきれいにした。 次に、光学ドライブを固定している3つのネジのうち、最初の1個を外した後、不覚にもその小さなネジを落としてしまった。そしてなんと不幸なことに、落としたネジが行方不明で見つからない。隣接するファンの隙間に入り込んでしまったようだ。工程にはなかったが、しかたがないのでファンを取り外してみると、無事にネジが見つかって一安心。ファンは掃除機で埃を吸い取った後、元通りに格納した。…(※1) 残りの2個は、最初の1個よりもかなり小さいネジなので注意が必要だ。1つは難なく外せた。このあたりまではとりあえず順調。 しかし最後の3個目のネジが外れない。言葉で説明するのが難しいが、精密ドライバーの軸の長さが足りず、太くなっている部分が光学ドライブそのものと干渉してしまって、うまくネジ穴にドライバーを入れられなかったのだ。無理に回そうとしているうちに、ネジ穴をなめてしまった。つまり、もはやネジを回すことができない。むむむむむ、これは思った以上に大問題だ。直径・長さともに2mm程度のちっぽけなネジ1つでも、外せなければ意味がない。MacBay を購入した約8000円の投資が、無に帰すことを覚悟した。  どうしよう。しかしここで作業を止めてしまえば、全く前に進まない。ならば「ええい、ままよ」と、ドライバーを木槌で叩いてなめてしまったネジ穴を再生する奥の手を発動した。パソに向かってガンガンと木槌を叩く(ひ)を見て、壊しているのではないかと(ま)は本気で疑ったそうである。…(※2)

どうしよう。しかしここで作業を止めてしまえば、全く前に進まない。ならば「ええい、ままよ」と、ドライバーを木槌で叩いてなめてしまったネジ穴を再生する奥の手を発動した。パソに向かってガンガンと木槌を叩く(ひ)を見て、壊しているのではないかと(ま)は本気で疑ったそうである。…(※2)そうこうしているうちに、この力業が功を奏して、なんとかネジが外れた。そして無事に光学ドライブを取り外すことができたのである。我ながら奇跡だ。そして一安心。ちなみに問題のネジは、次のステップで MacBay を取り付ける時にも、また外付けのケースに光学ドライブを組み込む時にも必要ないことを事前に確認していた。だからこそ強気に(※2)の行動を取ることができたのである。何事も先を読んで行動しなければならない。 そして無事に2台目の内蔵HDDを組み込むことができた。パソを起動してみると、ちゃんと認識している。2台の内蔵HDDにはそれぞれ、Drive A・Drive B という名前を付けた。よし。 しかし、ストーリーはここで終わりではなかった。 外付けとなった光学ドライブの動作確認をしてみると、問題なく動いてDVDを認識する。しかし、純正ソフトの「DVDプレーヤー」で再生ができない。このへんは適当に Google で調べればすぐに解決できるだろうから、大きな問題ではない。 ならばリップはできるだろうか。とりあえずリップができるのであれば必ずしも再生できなくてもよい。すると「Handbrake」は問題なくDVDをリップしはじめた。よしよし、これでよい。 ところが、である。数分したら、左側の F3 から F5 キーのあたりが触れないほど熱くなっていた。なんとCPUの温度が100度を超えている。なんてこった、熱暴走はノートパソでは絶対に避けなければならないトラブルではないか。え? 103度?? お湯が沸いてしまうじゃないですか。まじかい!? …(※3) すぐにリップを中止。ほどなく2つある冷却ファンのうち「Right Fan」の回転数が 0 rpm であることに気がついた。 心当たりは、ある。上の(※1)で、落としたネジを拾うために、2つあるファンのうち左側のファンを外した。でも回転してないのは「Right Fan」だ。あ、でも裏返して左だったら右側のファンか。でも熱くなっているのは本体の左側の方だし… ど、どうなっているのだろう? 少々混乱していたが、兎にも角にも、もう一度開腹。そしてファンをもう一度外して、再び確実に接続しなおした。 恐る恐る電源を入れてみると、ああ、よかった、左右のファンはどちらも同じくらいの回転数で回っている。 その後しばらく通常通り使っているが、ファンは回り、CPUの温度は65度程度で安定している(これは正常値なのだろうか?)。とりあえず、再び(※3)の状態になるような気配は感じられない。 思えば、今までがこの「熱対策」に、あまりにも無頓着だったのかもしれない。もしファンが本当に故障してしまったらどうしよう。調べてみると、ファンだけでも部品として売っていることは売っているが、1個で1万円近くする。しかも、型式が細かく分類されているので、買う時には正確に必要なものを選んで買わなければ投資が無駄になってしまう。できれば避けたいトラブルだ。とりあえず Fan Control という無料のソフトをインストールした。少しファンの回転数を上げるようだ。今回はいい教訓になったので、また具体的な対策を考えることにしよう。 で、ネジや熱などいろいろなことがあったが、兎にも角にも2台合わせて 1.25TB までHDD容量を増やすことができた。これでもいつかは不足になる時が必ず来るだろうが、今回のエフォートによって当初から4倍近く増やすことができたので、ひとまずよいことにしよう。またこの結果「iPad でスタートレックを見る」という目標をクリアすることができた。見るとやっぱり面白い。(ひ)(ま)家がテレビを見なくなった理由の1つは見ても面白くないことなのだが、スタートレックはやっぱり面白い。スタートレックと出会えた幸運に感謝したいくらい面白い。 そして今度は、シリーズの中で(ひ)が最も好きな「スタートレック DS9」を iPad で見たくなってしまった。また全176話、DVDを購入するところから始めなければならない。とりあえずアマゾンで調べて…… その前に人間の欲を抑える方法を学習しなければならないようだ。(ひ) | |

|

My Laptop is MacBook Air 3.8.2011

2010年10月、iPad を含むこれまでの全製品から「学んだこと」全てを集約し具現化したノートパソ「MacBook Air」をアップル社が発表した。これは「Next Generation」どころではなく「革命」に近い。もちろん、我慢できるはずがなく、すでに半年ほど前のことになるが、13インチモデルを気前よく購入した。それまでの経緯を纏めて記録しておきたいと思う。 2007年10月といえばもう3年以上も前のことになるが、仕事場の机上に設置するため Mac mini を購入して以来、主力デスクトップ機(Mac mini)とラップトップ機(PowerBookG4・12インチ)を併用するスタイルが(ひ)の定番となっていた。当たり前だが、デスクトップとラップトップの2台を合目的に使い分けるというのはとても快適なので、この先当分はこのスタイルを継続していくことになるであろう。機を見て必要とあらば交互に新パソに更新すればよい、というのも 以前の記事 に書いた通りである。 そしてそれから3年の時間が経過した。3年というとパソ業界では永遠とまでは行かずともかなり長い時間ではあるが、にもかかわらず、主力の Mac mini は HDDを SSDに換装 したこともあって、全く不自由なく快速快適に動作していた。つい最近になってようやく OS を Snow Leopard に入れ替えたが、快速快適であることに全く変化はなかった。つまり、しばらく更新の必要はない。 ラップトップの PowerBook の方も、PowerPCモデルとはいえ SSDに換装 でそれなりにスピードアップしており、用途は Keynote(もしくは Powerpoint)での発表と出張時のウェブ・メールくらいなので、十分と言えば確かに十分だったのだが・・・ (1)物欲: 購入後5年近く経っているので、ぼちぼち新パソが欲しいという物欲が沸いてきてしまった (2)重い: 本体 2kg + 電源アダプターの重量が、出張の時にはちょいと重たい (3)その名は Air: そして(ひ)のようなセカンド機としての使用には、「MacBook Air」という超魅力的な機種が存在する というわけで、常々「MacBook Air 欲しい!」と思っていたし、思っていただけではなくいずれ必ず購入するつもりであった。 ところがここで、すぐに MacBook Air を購入するのではなく、しばらくの間「待ちモード」にどっぷりと入ってしまうことになる。そのわけは・・・ (1)SSDだと高い: 先述のように、すでに SSDの魅力を十分理解できていたので、せっかく買うのであれば SSDモデルがよい。しかしマイナーアップデートでずいぶん値下がったとはいえ、SSDモデルは驚くほど高価だった。自分で換装してもよかったが、HDD搭載の下位機種でも高値感は拭えない。「待ちモード」に入った最大の理由がこの「値段」である。 (2)ガラス製トラックパッド: 自宅用 MacBook Pro に実装されていて大変気に入っていたのが、この「大型ガラス製マルチタッチトラックパッド」。ユニボディ MacBook Pro で初採用されたので、それ以前にリリースされていた MacBook Air には非搭載だった。せっかく買うのであれば、このガラス製トラックパッドが採用されるまで待ちたい。何しろ、指で触れる感触はこの上なく心地よく、しかもボタンもないのにマウスより使い勝手が良いのだ。「右クリック」なんてあんな非効率的な使い方を強要されて、世の95%の人は本当に満足しているのだろうか。 (3)iPad を買ってしまった: 以前の記事 でも述べた通り、Keynote と出張時のウェブ・メールという用途であれば iPad で代用できていた。つまり PowerBookG4 は事実上の引退状態にあり、先の「(2)重い」はすでに解決されていた。 というわけで、これだけ整理できていると、「待ちモード」をキープして MacBook Air のモデルチェンジをじっくりと待つことができた。ただし(3)については、Keynote での発表は iPad で代用可とは言っても、Mac mini で作成 → iTunes で iPad に同期 → iPad で動作確認・微調整 → iPad で修正できない時には Mac mini で再作成 という手間は非常に面倒であり、加えて本気モードの発表の時には直前まで細部をいじったりするので、やっぱり新しい MacBook Air が欲しい気持ちに変わりはなかった。というわけで、今か今かとモデルチェンジを首を長ーくして待っていたのである。  そして 2010年10月、待ちに待った MacBook Air の新モデルがアップル社より発表された。そしてその内容は、期待を大幅に上回る驚くべきものであった。

そして 2010年10月、待ちに待った MacBook Air の新モデルがアップル社より発表された。そしてその内容は、期待を大幅に上回る驚くべきものであった。思いつくままに列挙してみよう。 (1)全モデルで SSD化: 従来の1.8インチではなく、基盤に半導体を直接埋め込むという超ウルトラC。 (2)大幅値下げ: しかも驚くほど安くなってる! (3)フル・ユニボディ: 上部の液晶モニター部も含めて全体がユニボディ化し、「美しさ」と「robustness」の両立がさらに完璧に。 (4)ガラス製トラックパッド: (ひ)待望の「大型ガラス製マルチタッチトラックパッド」搭載。繰り返すが、指で触る感触はこの上なく心地よく、しかもボタンもないのにマウスより使い勝手が良いのだ。「右クリック」なんてあんな・・・(以下自粛) (5)強力バッテリー: SSDの直付け・CPUの小型化・専用スピーカーの開発などで空いたスペースには全てバッテリーが詰め込まれ、13インチモデルの使用時間はなんと連続7時間。 (6)インスタント・オン: 低消費電力+強力バッテリーのおかげで、スリープ状態でも 30日間のスタンバイが可能に。つまり 30日間はいつでも即座にオン。 これ以上何を望もうか?。(ひ)自身としても、(1)は換装の経験から、(3)(4)は MacBook Pro から、 (5)(6)は iPad から、大きなメリットがあることを学んでいた。まさに「Everything we have learned has come down to this」というCMのコピーが表現する通りに、従来の製品から良い点をすべて集約し具現化した「ほぼ完成型」のノートパソが出来上がったと言っても過言ではないと思う。加えて(2)の値下げも期待以上で、消費者としては逆立ちしたくなるくらいの大歓迎である。そして何より MacBook Air は、「人類の歴史上で最も美しいノートパソ」なのである。繰り返すが、これ以上何を望もうか? というわけで機種選定となるが(これが最も楽しいプロセスだったりする)、13インチ型と11インチ型の寸法で紙を切り取り、大きさを比較しながら考えてみた。 大差ない点 ・大きさ: 11インチのサイズでも(ひ)が iPad 購入後に合わせて購入していた バッグ からは上方に5センチほどはみ出してしまい、愛用のバッグに入らないことでは13インチと変わりない。出張用のカバンには、どちらでも問題なく収納されることに変わりない。つまり(ひ)の使用環境では、意外にも11インチと13インチとで大きさに大差はなかった。 ・CPU: これまでの経験から、体感速度に大きな影響を与えるのはSSDであって、クロックスピードは 1.4GHzだろうが2.13GHzだろうがおそらく大差ない。 11インチが13インチより優れている点 ・重さ: 13インチ=1.32kg、11インチ=1.06kg と、11インチ型の方が若干軽い。 ・値段: しかし今回は円高の影響もあり、13インチの最上位モデルでも十分に安い。 13インチが11インチより優れている点 ・画面: 当たり前だが画面が広い。しかも1440 X 900 ピクセルといえば、15インチの MacBook Pro と同等である。 ・バッテリー: 駆動時間は7時間、11インチの5時間より長い。 ・SDカードスロット: 最近はUSBメモリーよりも SDカードでデータを移すことが多いので好都合。 ・容量: SSDの容量を 256GBまで増設できる。これは他のMacと違って、後から変更が効かない部分なので(後にそうでもないことが判明)ポイントが高い。250GBといえば、かつて MacBook Pro を買うかどうか迷っていた時の HDD容量と同じである。恐ろしい進化だ。 そして決定的な点 ・iPad を買ってしまった: 11インチは画面の大きさが iPad とほぼ同じなので、iPad とかぶってしまうことが予想された(※) 以上もろもろの点を考慮した結果、軍配は13インチに上がり、ついでに「ええい、ままよ」と CPU(2.13GHz)も メモリ(4GB)も SSD容量(256GB)も全て「満タン仕様」を気前よく注文。それでもモデルチェンジ前の下位モデルよりも安い。良い時代になったものだ。 というわけで、憧れの「MacBook Air 生活」を思う存分に楽しんでいる。 ・SSD搭載による高速化は言わずもがな ・最も長く使用する大学の講義(90分)でも、バッテリーは全く余裕で電源アダプターいらず ・ガラス製トラックパッドはすこぶる快適でマウスいらず ・横で見ていたマイクロソフト社製OS搭載のPCユーザーが「インスタント・オン」を見て唖然 ・使う度に所有している喜びが溢れてくる という具合に、セカンド機にしておくのがもったいないくらいのパフォーマンスだ。おかげで、せっかく買っていた iPad を、あまり使わなくなってしまった。(※)に書いた予想は、実は11インチでも13インチでも大差ない点に分類されるべきものであった。 というわけで、現在使用できるパーツを現時点で最良の状態に組み合わせたものが、この「MacBook Air」というパッケージであり、先にも触れたが、これはラップトップ機としては「ほぼ完成型」と言っても過言ではないのではないかと思う。 もちろん将来的には新しいテクノロジーが続々と導入されるのだろうが、それらは、容量アップ・3G通信機能のビルドイン・MobileMeの所謂「クラウド・サービス」云々 といった味付けで、MacBook Air のコンセプトそのものは長く支持されるであろう。ちょうど MacBook Pro のユニボディ・デザインが長く使用され続けているのに似ている。改めて、アップル社の将来を見つめた製品開発の巧みさを思う。コスト減ばかり追求した粗悪で下品なパソに、世の95パーセントの人は本当に満足しているのだろうか? で、非常に長くなってしまったが、PowerBookG4 はこれで完全に現役引退。そして「おさがり」として(ま)が使用するようになった。「クラシック環境の動態保存」という意味も含めて大変都合がよい(使う機会はまずないと思うが)。さらに、それまで(ま)が使用していた iBook は、これまた「おさがり」として(ま)の母上が使用することになった。今までおそらく5年以上は「買ってきたそのまま」のマイクロソフト社製OS搭載パソを使用していて、ここ2、3年は「遅い遅い」と悩まれていたのだ。家族とのe-mailやウェブのために購入されていたのだが、それ以上の負荷はほとんどかけていないにもかかわらず、電源を入れてからメールを見れるまで10分以上かかっていたそうだ(ちなみに(ひ)の Mac mini では電源オンから立ち上がるまで約25秒、メールが見れるまで約40秒)。実は、(ひ)の実母のマイクロソフト社製OS搭載パソも全く同様の症状である。もちろん、対策法はあると思うが、その対策を施さなければ、2〜3年でパンクするように設計されているとしか思えない。そして新製品の購入を再び迫る。純粋なユーザーにそんな拷問にも近い仕打ちを強要して、マイクロソフト社製OS搭載パソを製造する各社は、世界に名の通る大企業としての誇りを本当に持っているのだろうか? はなはだ疑問だ。もしそれが現代の経済の常識ならば、経済が人類を幸福にするとは決して思えない。話は逸れてしまったが、そんな余計なところまで思考を飛ばしてしまうのも、MacBook Air の「Magical」な部分なのかもしれない。(ひ) | |

My Pad is iPad 11.2.2010

iPad を購入してから約半年が経過した。半年が経過した現在、すでに iPad は(ひ)にとって絶対に手放せない存在になっている。とはいえ、まだあまり活用しきれていない部分も多い。というか活用している暇がない。というのも実はあまり正確な表現ではなく、活用している部分では大いに活用しているが、その一方で「雑誌読める?」とか「本が読める?」といった世間一般からの質問には「いや全く」としか答えられない状況だ。しかしいずれにしても、もう絶対に手放せない存在であることには間違いない。で「大いに活用している部分」とは、主に次の2点である。

iPad を購入してから約半年が経過した。半年が経過した現在、すでに iPad は(ひ)にとって絶対に手放せない存在になっている。とはいえ、まだあまり活用しきれていない部分も多い。というか活用している暇がない。というのも実はあまり正確な表現ではなく、活用している部分では大いに活用しているが、その一方で「雑誌読める?」とか「本が読める?」といった世間一般からの質問には「いや全く」としか答えられない状況だ。しかしいずれにしても、もう絶対に手放せない存在であることには間違いない。で「大いに活用している部分」とは、主に次の2点である。(1)Keynote によるプレゼンテーション 実は人前で話す機会が多い(ひ)。1200円で Keynote を購入し、iPad を使っての発表を試みたところ、「ちょっとカッコイイ♥」というおまけが付いて期待以上の大成功!。というわけで、現状では「プレゼン専用機」と言ってもよいくらいの勢いである。フォント「ヒラギノ丸ゴシック」が使えないとか、プロジェクターに出力中は iPad の画面が矢印のみになってしまう(グラフィックのパワー不足らしい)とか、マイナーな不都合があることにはあるが、電源ケーブルも不要でスマートに発表できるメリットの大きさは計り知れない。もう絶対に手放せない。 (2)iPhoto によるアルバム機能 元祖マック派の(ひ)だが、実はこれまで「iPhoto」は使っていなかった。撮影した多量の写真を管理するには不向きなので、「使いにくい」とさえ思って敬遠していた。ところが、である。ピックアップした写真を「イベント」としてまとめたものを iPhoto で整理してみると、iPad や iPhone との Sync 機能が「奥義」のようなうなりをもって見事に機能し、驚くべきパフォーマンスを発揮したのだ。そして画面が大きくてきれいな iPad の方が iPhone よりも良いのは言うまでもない。よく考えてみると、「撮影した大量の写真の中から気に入ったものをピックアップして整理する」というのは、デジカメ化後の普通のアルバム作りと全く同じプロセスだ。一枚あたり10数円のコストをかけて印画紙に焼くか、iPhoto を介して iPad の中に入れるかだけの違いである。小さくて軽くて小気味よく動く iPad が、数十冊のアルバム(従来型)と同じ機能を果たすことになるわけで、したがってこの先未来のアルバム整理が前者から後者に移行するのは必然と言える。 手前ミソだが、2歳になったばかりの(T)が、iPad を見るなり「(K)とおとうさん((ひ)のことです)見るね!」と寄って来るあたり、十分にアルバムとしての機能を果たしていると感じる。そして繰り返すが2歳になったばかりの(T)が、自在に iPad を操作して写真を見ながら喜んでいる。iPhoto はパソだけではなく iPad があってこそ真価を発揮するソフトウェアだった。 というわけで、当初の予定のように「仕事に遊びに使い倒す」とまではいかないまでも、振幅は小さいなりに「仕事にも遊びにも」活用できている現状ではないかと思う。 さてさて、賢明な読者の方はすでにお気付きだろうか。今までの(ひ)は「PowerBook G4 12インチ」をセカンド機として出張やプレゼンに使っていたわけだが、(1)のプレゼンに加えて、「AirMac Express」を持って行けば出張の出先でも iPad でウェブもメールもできてしまうので、つまり iPad で完全に代用することが可となった。2kgプラス電源アダプターの重量が、700g程度に減量されたのだ。ワンダフル!!(充電器は iPhone と共用)。というわけで、PowerBook G4 12インチは「MacBook Air 購入後に引退の予定」だったはずのところが、「iPad 購入後に晴れて現役引退」とあいなりました。こういう嬉しい予定変更ならば大歓迎! さらに賢明な読者の方はすでにお気付きだろうか。写真もビデオ(DVDをリップしたもの)もその他もろもろの各アプリケーションも、iPad の方が断然速くて使い勝手が良いので、iPhone は電話機能と(ま)との SMS 通信と iPod 機能だけで十分な存在となった。もちろん普通の携帯電話に替えるつもりはないけれども、必ずしもお金をかけて新しい iPhone 4 に更新する必要性は低いようだ。 一方で、iTunes Store の USアカウントを利用して雑誌を購入したりとか、そういう使い方はまだ全くできていない。手前ミソだが、iBooks には自分の出版物を入れて読めるようにしているのみである。全てをすぐに解決できてしまっては面白くないので、少しずつ活用する範囲を広げて振幅を大きくしながら、この iPad を仕事に遊びに使い倒したい。  ところで(ひ)は、11年ほど前に購入した超小型の肩掛けバッグを愛用していた。どれくらい小型かというと、財布と iPhone とヘッドホンとハンカチを入れたらいっぱいになるくらいのバッグだった。非常に気に入って長年愛用していたのだが、iPad は常に持ち歩いてこそ意義があるので、ある日(ひ)は買ったばかりの iPad を持ってカバン専門店へ行き、「これがちょうど入る大きさのバッグをください」と言って新しいバッグを購入した。イメージ通りにピッタリ来たので久しぶりに値段を見ずに購入してしまったが、吉田うんぬんとかいうメーカーの製品でそれなりに高価だった。兎にも角にも、iPad はそれほどに(ひ)のライフスタイルを変化させてしまったというわけである。ちなみにこの新バッグ、「なぜ?」と疑いたくなるほどにギリギリA4サイズの書類が入らないのだが、「仕事は家に持ち帰らない」というポリシーの(ひ)には「カバンもオーナーを選んだか」と疑いたくなるほどにちょうどよい。

ところで(ひ)は、11年ほど前に購入した超小型の肩掛けバッグを愛用していた。どれくらい小型かというと、財布と iPhone とヘッドホンとハンカチを入れたらいっぱいになるくらいのバッグだった。非常に気に入って長年愛用していたのだが、iPad は常に持ち歩いてこそ意義があるので、ある日(ひ)は買ったばかりの iPad を持ってカバン専門店へ行き、「これがちょうど入る大きさのバッグをください」と言って新しいバッグを購入した。イメージ通りにピッタリ来たので久しぶりに値段を見ずに購入してしまったが、吉田うんぬんとかいうメーカーの製品でそれなりに高価だった。兎にも角にも、iPad はそれほどに(ひ)のライフスタイルを変化させてしまったというわけである。ちなみにこの新バッグ、「なぜ?」と疑いたくなるほどにギリギリA4サイズの書類が入らないのだが、「仕事は家に持ち帰らない」というポリシーの(ひ)には「カバンもオーナーを選んだか」と疑いたくなるほどにちょうどよい。こんな感じで、iPad によって変化した生活を楽しんでいる。 ちなみにタイトルは パクリ です。(ひ) | |

|

Here comes the iPad! 5.28.2010

予定通り、東京から戻ったら iPad が到着していました。本日はとりあえず開封のみ。iWork for iPad も買って、仕事に遊びに使い倒してしまえ!! 詳細はまた後日。(ひ) | |

Time Capsule、壊れる 5.17.2010

〜〜アップル社製品「Time Capsule」が壊れた。長くアップル社製品を使用しているが、なんとハードウェアが壊れたのはこれが初めてだ(奇跡?!)。グーグルで調べてみると、同様の故障が頻発していて、驚いたことに Time Capsule の「共同墓地」まである!。さて、どうする ??? 〜〜

〜〜アップル社製品「Time Capsule」が壊れた。長くアップル社製品を使用しているが、なんとハードウェアが壊れたのはこれが初めてだ(奇跡?!)。グーグルで調べてみると、同様の故障が頻発していて、驚いたことに Time Capsule の「共同墓地」まである!。さて、どうする ??? 〜〜WiFi を飛ばすルーターに、HDDが内蔵されている。したがって、Time Machine がこの HDD に無線で自動的にバックアップしてくれる。さらにこの HDD は、いわゆる NAS(ネットワークストレージ)としての機能も果たす。他社製品の組合せでも同等品をより安価に導入できるかもしれないが、この製品は美しく白く輝き、そして甘く豊穣な香りを放つ「リンゴ印」が付いている。これ以上何を望もうか。 というわけで 2008年2月頃の発売直後、アップル社の新製品「Time Capsule」を購入した。NASとしての利便性は微妙だったが、それよりも無線バックアップの安心感は絶大で、もはや手放せなくなっていた。製品の性格上24時間通電しているため、発熱が問題であり、したがって他の多くのユーザーが奨めていた通りに 100円均一で買ってきた網を下に敷いていた。 そんな Time Capsule、最初のセットアップ以後は存在を忘れてしまうくらいに生活に溶け込んでいたのだが、先日、まるで自己の存在をアピールするかのように一日中 HDD が回って低い音を発していた。もちろんアクセスしていないにもかかわらず、だ。発熱の方はいつもと変わらないくらいだったので、そのまま様子を見ていた。すると、翌日突然電源が落ちて、以後使用不可となった。電源をつなぎなおすと、甲高いノイズとともに30秒ほど通電するが、すぐに切れる。何度やっても、一晩冷やしても同じ。さて困った、どうしよう??? というわけで、以下がこの問題に対して(ひ)が取った行動の記録である。 (1) とりあえず、古い「AirMac Express」を引っ張り出してきて WiFi 環境を復活させた。余談だが何不自由なく使用可であった。この時点で、必ずしも Time Capsule を修理しなくてもよいと考えるようになった。つまり心にゆとりが生まれた。 (2) 次に、グーグルで「Time Capsule 電源が入らない」と入力した。すると 出てくる出てくる、同じような故障が頻発しているではないか。それも決まって、発売直後の初期ロットであることも全く同じ状況だ。驚いたことに、「Time Capsule Memorial」なる共同墓地まで存在している(すでに Registration は終了、残念!)。このサイトに登録された 2500台超の記録から計算された Time Capsule の平均寿命は「19か月と20日」。(ひ)の Time Capsule は約27か月で故障したので、平均寿命よりもかなり長くて優秀だったと言えよう。偏差値70には届かないにしても 250人中くらいだとトップかなあ?、などと暢気なことを考えていたが、そもそもバックアップを取るための製品が先に故障していたのではまるで意味がない。兎にも角にも、客観的に捉えて、新製品にありがちな初期不良なのは素人目にも明らかだ。さて、アップル社はどういう対応をしているのだろうか?、というのが次の興味の対象となった。 (3) 中には修理代を請求されて、怒りのボルテージがマックスレベルに達している人もいた。気の毒だが、その情報が発されたのは 2009年9月なので、発売から19か月ではまだまだ平均寿命そこそこである。そして2010年の3月、つまり発売から25か月に達したところで、待望の「無償交換」という例が複数出てきた。2010年5月にも無償交換の例がある。「よし、これなら行ける」と確信し、満を持してアップル社のサポートセンターに電話した。 (4) 結果、電話口でのサポートスタッフの対応は、ほぼ「平謝り」に近い状況で、参考にさせてもらった こちらのサイト に記述されている内容とそのまま全く同じ経過で、期待通りめでたく「無償交換」となった。正確にはまだヤマト運輸が取りに来てないので故障した実機が家にある状態だが、確認のメールも来たのでもう安心して良いだろう。交換なので HDD 内のデータは救出不可となるが、そもそもバックアップなので再びバックアップし直せばよいだけである(結果的に、NASとして活用してなくて良かったことになる)。代替品として来る品がアップデート後のデュアルバンド対応かどうかが気になるところだが、これもあまり大きな問題ではない。 というわけで、スッキリと一件落着である。我ながら完勝だ。(1) で心にゆとりができ、冷静に (3) の状況を分析できたのが勝因であろう。現役復帰しても変わらぬパフォーマンスを発揮した「AirMac Express」が真の MVP だったかもしれない。実はアップル社製品の「初モノ」にはトラブルが多いのは周知の事実で、下の記事にある「iPad」も少々不安なのだが、「ユーザー側に責任が無い初期不良が生じた場合でも、冷静に状況を判断して、メーカー側の対応を見極めるべし」ということを今回の一件で学んだように思う。したがってある程度「待つ」のも有効な方法の一つのようだ。多くの場合で、メーカー側は初期不良であることを認めずに逃げ切ってしまう例が多いと思われるが、そんなケチな日本企業とは異なり、アップル社は責任を持って対処する柔軟な企業であることも今回明らかとなった。ついでに、Time Capsule にはバックアップとしての役割以上のことを期待するのは不可であることが分かった。さらに、データに限らず、AirMac Express のようなハードウェア面の環境も「バックアップ」としていつでも再起動できるよう動態保存しておくことも非常に重要だった。多くのことを学んだ、非常に有意義な一件だったように思う。(ひ) 追記(7.9.2010・発売から29か月後)Time Capsule の初期不良は無償修理・交換の対象となることが正式にアナウンスされました。中身のデータも保持できるようなことが書いてあります。また、これまでに有償で修理していた場合でも返金があるようです。アップル社のサポートページは こちら。 | |

|

1日遅れで... 5.13.2010

5月11日(火)に「iPad」を予約。予約の受付開始から丸1日迷ったけど、(ま)が「いいじゃない、買ったら?」と背中を押してくれたので、思い切って注文。ケースと、Keynoteで発表するためのVGAアダプターケーブルも込み。さて、どんな使い方をしましょうか? 予定通りだと、東京から戻ってきたら自宅に届いている計算になります。28日が楽しみです。(ひ) | |

|

iPad 登場 2.5.2010

Apple社が、その名も「iPad」を発表した。噴出する数多くの噂の中での発表だったが、「これって、そのまんまスタートレックの PADD やんか!」というのが(ひ)の第一印象であった。(ちなみに、(ひ)予想の名前は「MacBook Touch」でした。) スタートレックの劇中では、クルーが PADD(Personal Access Display Device)を使って仕事をしたり読書したりするのが日常である。PADD ではなくいわゆる書籍スタイルの本を読むのは「非日常」であり、そのような場合はシスコ司令官が息子ジェイクに向かって「おやおや、なんてクラシックなスタイルの読書なんだい?」と笑顔で問いかける。考古学を趣味の一つとするピカード艦長は、余暇の時間はアールグレイを飲みながら今見ても古文書のような本を読んでリラックスする。(ひ)がスタートレックをよく見ていた1990年代後半の当時、「未来の人類はこんな PADD で読書をするのか」と空想にも近いイメージで想像していたが、まさかこんなに早く時計の針が進むとは考えも及ばなかった。アップル社の所業によって、どうやら2010年がその時のようである。 2010年1月27日、ソファにどっかと腰掛けて iPad のデモをするスティーブ・ジョブスの姿は、まるでピカード艦長のようだった。またそのデモの中では、随所に映画「スタートレック ST10」の一場面が映し出されていた。名前に関しても色々と噂があった中での「iPad 登場」だったが、スタートレックを意識したネーミングであることは間違いないと確信する。そういえば iPad の発表前から、アップル社 HP の iMac の画面には エンタープライズ号の姿があった。 思えば、指導教官がなかなか捕まらずに困っていた臨床実習時代、スタートレックの「コミュニケーター」で指導医を呼び出すことができたらと心から望んでいた。現在では、院内PHSが(スマートさは欠けるが)ほぼ同じ役割を果たしている。そして今回の iPad の登場である。こんな感じで、現実世界も少しずつスタートレックの世界に近づいていくのだろうか。 だとしたら未来では、プローブを患者にかざすだけで瞬時に診断できる夢のデバイス「医療用トリコーダー」を、人類は手に入れているのだろうか。はたまたドラえもんの「どこでもドア」にも似た、かの「転送技術」は実現しているのだろうか。だとしたら、シスコ司令官がサンフランシスコから ニューオーリンズ に毎週末帰省して実家のレストランでジャンバラヤを食べていたように、今この瞬間にも我が心の故郷ノースカロライナに行って松の木の香りを感じながら カロライナ・バーベキュー を食べることができるのだろうか? 塩野七生氏によると、巻き物ではなく現在のようなページをめくる書籍のスタイルを普及させたは、かのユリウス・カエサルだそうである。2000年の時を経て、以来最も大きな変化が訪れようとしている。転送とまではいかなくても、iTunes Store の US アカウントを利用して、カロライナ時代に年間購読していた「Sports Illustrated」や(ま)の愛読「Martha Stewart Living」が、日本でも普通に iPad で読めるかもしれないのだ。これを熱烈歓迎と言わずして何と表現しよう。著作権だ何だとゴネる日本の出版業界や音楽業界など丸無視させていただく。願わくはカロライナ・ターヒールズのテレビ中継も普通に日本で見れるようになればと希望するが、おそらくこれも近い将来にアップル社が iTunes と iPad によって障壁を取り払ってくれるだろう。多くの日本人アップルファンにとっては「微妙」だったかもしれない iPad だが、(ひ)にとっては心拍の鼓動のボルテージ・マックスレベルの夢のデバイスなのである。もちろん(ま)からは購入の許可をいただいた。いつもゴメンね。我が妻ながらその心の広さに感謝したい。(ひ) | |

|

(ひ)のマック・ヒストリー 9.1.2009

(ひ)自身の記録のために、(ひ)の Macintosh History を少しずつ準備していました。やっと体裁が整ったのでアップします。将来的にも少しずつ書き足していく予定です。(ひ) | |

|

SSD に換装 5.8.2009

唐突だが、今回の記事には少々イントロダクションが必要である。 まず、ノートパソには基本的に2.5インチの HDD が搭載される。ノートパソ用の部品を集めてパッケージにした(ひ)愛用の Mac mini にも、同様に 2.5インチの HDD が入っている。ちなみに iPod や MacBook Air の中身はもっと小さい1.8インチだが、これはあまり一般的ではない。 次に、内蔵 HDD にはパソ本体との接続方法として、新旧2種類の規格が存在する。古い方は「パラレルATA」または「IDE」と表現され、新しい方の規格は「シリアルATA」と呼ばれている。これらは全く異なる規格で、コネクターの形状が全く異なるため互換性は全くない。どちらも同じ「ATA」という名前を含んでいるので、実は(ひ)も混同していた。 ここで(ひ)の場合に当てはめてみると、PowerBookG4(2005年11月購入)には「パラレルATA(IDE)」、Mac mini(2007年10月購入)には「シリアルATA」の2.5インチHDDが内蔵されていた。したがって新しい方の規格「シリアルATA」が普及したタイミングは、この間の2006年頃ということになろうか。 もちろん、新しい「シリアルATA」の方がデータ転送速度が速く、これからもどんどん新製品が発売されるだろう。一方、古い規格「パラレルATA(IDE)」の方は新製品の発売がほぼ期待できない。つまり、現行品がなくなると入手困難となることが予想される。この「現行品が売り切れると入手困難」というのはパソ業界ではしばしば起こる現象で、(ひ)も今まで何度か経験して苦虫を噛み潰したことがあった。そのような状況の中、ちょっと古めのパソを長く使おうと思った場合、必要なものは「今のうちに」買っておかなければならないという鉄則が存在する(あまり納得のいかない鉄則だが)。 そして今回「今のうちに」と(ひ)が白羽の矢を立てたのは、「パラレルATA(IDE)規格の2.5インチ内蔵 SSD(ソリッドステートドライブ)」という製品である。 デメリットは「値段」だったが、これもパソ業界の常で、普及が進むと高性能化とともに価格は低下する。調べてみると128GBの製品が2.8万円ほどで売っていた。買うなら今か?買うなら今だ!というわけでTranscend社のTS128GSSD25-Mという製品を購入した。 さて SSD を買ったはいいが、実際に使うためには PowerBook を分解して HDD を取り出した後、SSD に載せ換えなければならない。これは(ひ)を含む一般のユーザーには案外と敷居の高い障害だが、幸いなことに、(ひ)よりも30倍くらいアップル命で元祖マッカーのプロフェッサーFが、以前 PowerBookG4(12インチ)の HDD 交換作業をしていたのを横から観察したことがあった。ウェブで情報を探してみると、その経験のおかげで作業をかなり具体的にイメージすることができた。PowerBook はセカンド機になったことだし、ええい、やっちまえ!ということで、精密ドライバー片手に換装作業に取りかかった。2009年3月3日の出来事である。 小さくて形や長さもバラバラな50本ほどのネジを外していく、約1時間ほどのドキドキした作業の結果、換装は無事に終了。結果、劇的にというほどではないが、確かに体感できる程度にパソのスピードが速くなった。今まででも不満だったわけではないが、ちょうど「小気味よい」という表現がぴったり来るくらいにスピードアップしたので、何だか愛用の PowerBook が生まれかわったみたいで非常に嬉しくなってしまった。システムはこれを機に Leopard をクリーンインストール。使うことは滅多にないとは思うが、一応 Tiger でも起動できてクラシック環境も使えるようにセットアップした。とにかく、SSDに換装したことで、またちょっと PowerBook のことが好きになった。 パソの起動もアプリケーションの起動も驚くべきスピードで、今までのは何だったんだろう?と思うくらいの変化だ。正直、大枚はたいて Mac Pro に買い換えるよりもよっぽどスピードアップを体感できるのではないかとさえ思う。大袈裟かもしれないが、とにかくそれほどに劇的だったということだ。 加えて、ここも結構大事なポイントなのだが、Mac mini の OS をすでに Leopard に更新していたことによって、Time Machine からデータをすぐに新しい SSD に移すことができた。データに限らず設定環境まで、つい何時間か前までは 内蔵HDD の中にあったものをそのまま新しいドライブへといとも簡単に移行できたのだ。もしかするとこれは最強かもしれない。前の記事でもちょっと触れたが、単なるバックアップとは訳が違って、システム純正として組み込まれた機能の強みのように思える。実は PowerBook の時には換装作業よりもその後のセットアップの方に多くの時間と手間がかかったのだが(そしてそれが今までの常識だったのだが)、今回はポチッとボタンを一つ押しただけで済んでしまった。繰り返すが、これはやっぱり最強かもしれない。 というわけで、SSD への換装は Mac mini の方がメリットが大きかったわけだが、これを素人(ひ)なりに考察してみたいと思う。(1)1つ当たりのサイズがそれほど大きいわけではないファイルを開いたり閉じたりする、いわゆる通常の作業をパソで行っている時は、CPU のクロックスピードではなく、むしろ HDD の読み出し・書き込みに必要な時間が実質的な律速段階となっているのであろう。(2)加えて Mac mini との接続が「シリアルATA」だったことで、SSD換装による高速化をより明確に感じることができたのではないか。したがって(結論)パソを買うときは、高価な上位モデルではなく値段の安い下位モデルを購入し、差額で SSD を買って換装するのが真に賢い消費者、ということになる。加えて、実はアップル社の現行のノートパソは、上記のような(ちょっと難しい)換装作業は全く必要なく、非常に簡単にHDDを付け替えることができるような仕様になっている。さらに加えて、上記のように Time Machine によって極めて簡単にデータ移行が可能である。これらの点も先の結論を支持するファクターとなる。ハードウェアとソフトウェアの両面から、このような伸びしろが用意されているところがいかにもアップル社らしくて非常に心地よい。 ところで分解といえば、PowerBook を分解した際に気付いたことだが、PowerBook の外側の素材は本当にペラペラでフニャフニャのいかにもすぐ変形してしまいそうな構造だった。特に(上の写真からも分かると思うが)バッテリー回りなど本当にペラペラだ。外からパソを見ているだけでは全く気付かなかったことなのだが、したがって新パソの「ユニボディ」の良さを改めて再認識することとなった。このような改良点がいかにもアップル社らしくて非常に心地よい。コスト減ばかりを追求した粗悪で下品で無機質なパソに、世の95%の人々は本当に満足しているのだろうか? 兎にも角にも、今回は非常に興味深いことをたくさん学んだ。マックを分解したことによって、またマックのことが好きになってしまった。実はマックの分解用にセットされた精密ドライバーのキットを2000円ほどで購入していたのだが(ケースが分解マウスの左上隅に写っています)、今回は完全に投資の元が取れていると思う。振り返ると何だかいろいろなものを購入しているが、まあ常識の範囲内と言うことでご勘弁願いたい。(ひ) | |

|

MacBook Pro 買った + スゴイぞ Leopard 4.21.2009

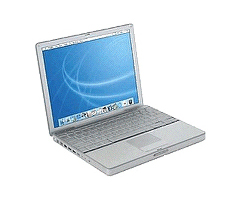

下の記事にもあるように、仕事場の机の上にデスクトップ機 Mac mini を導入し、セカンド機 兼 自宅用の PowerBookG4 12inch と合わせて、非常に快適なマック生活となった。美しさ・機能性・利便性・安定性を見事に兼ね備えた Mac OS X Tiger で快適に動作する、美しいパソを2台も使い分けているのだ。不満などあるはずがない。約2kg の PowerBook を家まで持って帰るのが重くて面倒くさいという、何とも贅沢な不満以外は、不満など全く、全く不満などなかったのだ・・・。 ところで、1年ちょっと前に(ひ)(ま)家では、ニコンの一眼レフを購入していた。子供の写真が驚くほどきれいに撮れるので、これは良い買い物をしたと大変満足した。一方、それまでデジカメで撮影していた動画が一眼レフでは撮れないので、動画用の Xacti も同時に購入していた。超コンパクトボディながら H.264のとてもきれいな動画が撮れるので、これは良い買い物をしたと大変満足した。ニコンにも Xacti にも大満足だったのだが、問題はその容量である。1枚あたりの容量が、古いデジカメのそれとは比べものにならないくらい大きくて、写真と動画合わせると 2GB 近いデータを毎月パソに蓄積するペースになった。 ここで、愛機 PowerBook の HDD容量は 100GB。写真や動画以外にも、アプリケーションや iTunes の音楽、もちろん仕事のデータ(セカンド機になったので、ずいぶん削っていたが)等々がたっぷりと入っている。その上毎月 2GB ずつデータが増えていって、なんと残りの容量は 5GB ほどになってしまった。これでは3か月後にはパンクする計算だし、いくら OS X と言えども動作に支障をきたしてしまいそうな残量である。かといってデスクトップ機のように外付けのドライブではやっぱり面倒だ。今の(ひ)なら、こういう時には内蔵の HDD を容量の大きなものに換装してしまうのだが(近いうちに関連した記事を書きます。お楽しみに!)、先述の持ち運びの問題や、Mac mini で味わってしまった Intel プロセッサーの快適さ等々と合わせて、自宅用に新しいラップトップのパソが欲しくなってしまった。  で、機種選定となる(これが一番楽しいプロセスだったりする)。今回は自宅での使用が主なので、軽さやコンパクトさは度外視できる。12インチの PowerBookG4 を使っていた反動もあってか、ちょっと大きな画面が欲しい。きっかけとなった HDD容量も、ちょいと大きめが良い。必然的に、狙いは15インチ画面の MacBook Pro となる。アルミニウムの筐体デザインは PowerBook 時代の2002年から変わっていないものの、中身は着実に進化して、もはや成熟の域に達している。すぐに買ってもよかったが、今回はちょっと待ってみた。特に根拠もなかったのだが、ちょっと待ってみた。すると、この「待ち」が大正解で、間もなく 実によいタイミングで、アップル社はデザインを一新した MacBook Pro をリリースした。しかもその新しいデザインとは、剛性向上のためアルミニウムの一枚板から削り出した「ユニボディ」を使用していると言う。コスト減で粗雑品ばかりのこの世の中にあって、何とも素晴らしいではないか。13インチの MacBook も同時にリリースされたが、やっぱり画面は大きい方がいい。というわけですでに半年ほど前の話になるが、2008年10月のリリース直後ほぼ即決で、通算7代目となる 新パソ MacBook Pro (Late 2008) を購入した。

で、機種選定となる(これが一番楽しいプロセスだったりする)。今回は自宅での使用が主なので、軽さやコンパクトさは度外視できる。12インチの PowerBookG4 を使っていた反動もあってか、ちょっと大きな画面が欲しい。きっかけとなった HDD容量も、ちょいと大きめが良い。必然的に、狙いは15インチ画面の MacBook Pro となる。アルミニウムの筐体デザインは PowerBook 時代の2002年から変わっていないものの、中身は着実に進化して、もはや成熟の域に達している。すぐに買ってもよかったが、今回はちょっと待ってみた。特に根拠もなかったのだが、ちょっと待ってみた。すると、この「待ち」が大正解で、間もなく 実によいタイミングで、アップル社はデザインを一新した MacBook Pro をリリースした。しかもその新しいデザインとは、剛性向上のためアルミニウムの一枚板から削り出した「ユニボディ」を使用していると言う。コスト減で粗雑品ばかりのこの世の中にあって、何とも素晴らしいではないか。13インチの MacBook も同時にリリースされたが、やっぱり画面は大きい方がいい。というわけですでに半年ほど前の話になるが、2008年10月のリリース直後ほぼ即決で、通算7代目となる 新パソ MacBook Pro (Late 2008) を購入した。この新パソ、CPU 2.8GHz・メモリ 4GB ・HDD 320GB という驚きのスペックに、何だかグラフィック・チップもすごいのが入っているらしい。当然だが素晴らしく快適で、このパソに満足しきれなくなる日など来るのだろうか、と思うくらいだ。しかも、さらに驚くべき進化が2つも含まれていた。それは、「ユニボディ」と「Mac OS X Leopard」だ。 (1) まず、「ユニボディ」がとにかくスゴイ。これに比べると、先代アルミニウムや初代チタニウムのボディがまるでおもちゃのようだ。そして、息をのむほど美しい。アップル社は、この「美しさ」と「robustness」の両立という比類ない進化によって、他社製のノートパソを遠く過去へと置き去りにしてしまった。悪の枢軸マイクロソフト社製OSを搭載し、コスト減ばかりを追求した粗雑で無機質なパソに、世の95%の人々は本当に満足しているのだろうか? (2) そして、最も大きな進化を感じたのが実は「Mac OS X Leopard」だった。以前の記事では「しっくり来ないので Tiger に戻した」とあるが、果たして Leopard 標準の新パソを使ってみると、これが素晴らしくよく出来た OS だったのだ。基本的な部分も着実に進化しているのだが、やっぱりいわゆる新機能は目玉だけあって特筆に値する。 ・Cover Flow 最初に導入された iTunes ではあまり使わなかったが、Finder に標準搭載されると、これがとてつもなく便利だった。 ・Quick Look 何故か添付ファイルでしか内容を知らせてこない大学職員宛ての all mail を、この Quick Look のおかげですぐに内容が確認できるようになった。 ・Spaces これさえあれば、好きな数だけディスプレイを持っている感覚にきわめて近く、一度使うともう絶対に手放せない。「Command+矢印キー」(カスタマイズ可)という操作性も極めて小気味よい。 ・Dictionary 当然だがOSに辞書が標準装備されているとかなり便利だ。しかも「Command+Control+D」を使えば、辞書ソフトを別途立ち上げる必要もない。 ・Time Machine(+Time Capsule) それまでは手動でしていたバックアップを、パソが自分で勝手にしてくれる。それだけでなく、このバックアップからボリュームの復元が簡単に可能である。これはかなり強力で、(ひ)も早速恩恵を受けた(次の記事をお楽しみに!)。さすがに1時間おきのバックアップというのは頻繁すぎるので、TimeMachineEditor でインターバルを長めにするとよい。 ・MobleMe を含めた共有系の機能強化 複数のマックを使うようになると大変重要になってくる部分だが、この点で Leopard は飛躍的に進化している。マイクロソフト社製OSでも多くの技術が存在するが、一般的なユーザーでもOS標準装備として簡単に操作できるところがスゴイ。時間があればこの部分だけで記事を書いてみたい。MobleMe は有料だが、iPhone も含めた「Sync」はもう手放せないし、ともすれば悪用される危険も含む共有機能のセキュリティと思えば価値があるように思う。 というわけで、それまで Tiger で動いていた Mac mini も PowerBook も、早速 Leopard に入れ換えた。以前の記事とは正反対になってしまうが、もう絶対に Tiger には戻れなくなってしまったのだ。Tiger ですらあれほど完成され洗練されたOSだと思っていたのに、結局この有様である。マイクロソフト社製OSでも似たような・あるいはより優れた技術は多く存在するのだろうが、標準搭載して説明書なしに誰でも使えるような形でユーザーに提供しているところがアップル社のアップル社らしいところだ。本来ならば、買ってきたそのままのパソを使う人々が多く使用しているマイクロソフト社製OSにこそ、そのような配慮がなされているべきなのだが。 とにもかくにも、この MacBook Pro の導入で PowerBook は完全にセカンド機となり、恐るべきことに、仕事場・自宅・セカンド機と3台のパソを使い分ける状態となった。加えて iPhone まである。これはこれで極めて快適なのだが、その一方で新たな課題が生じる部分もある。先にも触れたように、複数のパソの間で「如何にしてデータをやりとり、つまり共有するか」という問題が鍵となるわけだが、この点で MobleMe と Leopard は欠かすことができないソリューションだ。サードパーティ社製のサービスもいくつか試してみたが、「Dropbox」というのがダントツ使い勝手が良かったので激しく気に入った。これらをうまく組み合わせることによって、(ひ)の仕事が必要とする範囲ではまず問題のないレベルにまで使い勝手を向上させることができた。欲を言えば iPhone をもう少し活用したいが、この課題はこれからの楽しみに取っておこう。何でもすぐに解決できてしまっては面白くない。 さてさて、そんな訳でとっても楽しいマック生活をエンジョイしている。主力のパワフルな2台の陰に隠れて、セカンド機となった愛機 PowerBookG4 は、中身のデータを一掃し、出番の時以外は本棚に保管されて「セミリタイア」にも近い状態だが、実はちょっと生まれかわったりもしている。この記事の中でも何度か予告しているが、次はこの「ちょっとした変化」をネタに記事を書いてみたいと思う。どうぞお楽しみに!(ひ) | |

|

My Phone is iPhone 3.31.2009

3行にっぽんの記事「生きる力」でも触れているが、生後間もなく(ひ)(ま)家の長女(T)が、大学病院に2度も入院した。2008年11月、2度目の入院の際に、病室の(ま)との連絡のため、必要に迫られて購入した携帯電話が 何を隠そう「iPhone」である。 実は、それまで(ひ)(ま)家では、携帯電話を所有していなかった。 アメリカに行く前は、ドコモ社の携帯電話を(ひ)は使っていた。しかし当時の携帯電話は純粋に通話機能のみで、液晶はモノクロのシンプルなもの。オプションだったショートメールは利用していなかった。そもそも携帯電話でメールをするというのはまだ一般的ではなかったように思う。初めてカラー液晶の携帯電話が発売されて、2万円も3万円も出費して購入した同僚に「好きねえ」と感心したのは覚えている。大学生ならば携帯電話を持っていておかしくなくなりつつあったが、高校生では持っている者はいなかったのではないか。これくらいの時代に(ひ)(ま)家はアメリカに行った(2001年1月)。つまり携帯電話の進歩に関しては、その時点で時間が止まってしまった。 果たして3年半後に日本に帰ってきてみると、携帯電話は高校生どころか小中学生にまで普及しており、いつの間にか「携帯電話」という日本語は「ケータイ」というなんとも下品な単語に置き換わっていた。高校生たちは電車の中ではほぼ100%、どうかすると歩きながらでもポチポチと携帯電話に夢中だった。恥ずかしながら(ひ)の実の妹も、食事中でさえ携帯電話をいじっていたので、注意すると逆ギレされてしまった。これではいい印象を受けるはずはない。 そもそも、広く国民から毎月一定の金額を徴収するのが最も強力なビジネスモデルである。税金や電気代・ガス代・水道代などがこれに当たる。当然、新規参入はかなり困難なはずだが、携帯電話各社はわずか数年のうちに、各家庭どころか各個人から毎月料金を吸い上げるビジネスモデルを完成させていた。しかもそれに飽きたらず、「おさいふケータイ」だ「着うた」だなんだと(それにしてもなんという下品なネーミングだろう)余計なものをどんどんくっつけて、国民からの搾取に余念がない。そう、携帯電話業は体のよい「搾取」なのだ。だからこそソフトバンク社の孫社長も、自社の安定収益維持のため少々無理をしてでも携帯電話業に参入したかったのだ。したがって、「そんな携帯電話会社にビタ一文くれてやるもんか」というのが、ごく自然に辿り着く結論となる。 ここで、客観的に自分自身のライフスタイルを見てみると、仕事場か家にいる時間が90%以上、出先で電話をかける必要が生じることは月に10回もない。そんな時は公衆電話を使えば、10円X10回で必要なお金は月に100円ポッキリで済む。確かに街には公衆電話が極端に少なくなったが(携帯電話会社の陰謀か?)、どうしても見つからない場合は、同行の人物および一人の場合は道行く人に携帯電話を貸してもらえばよい(さすがに知らない人に携帯電話を借りる「奥義」はまだ使ったことはない)。それから、電子メールはパソでするものだ。携帯電話のテンキーでメールなど打つものではない。つまり、携帯電話は必要ない。よかった、必要ないものにお金を払うことはない。そんな携帯電話を所有しない(ひ)(ま)家のことを、多くの人は「絶滅危惧種」と珍しがったが、ここまで明確に結論づけていると、余裕を持って聞き流すことが可能であった。  ところが、である。予想外、のことは起こるものだ。こんな(ひ)が「欲しい!」と思う、まさに(ひ)のために存在するような携帯電話が発売されてしまった。あの、甘く豊穣な香りを放つリンゴ印のついた、その名も「iPhone」である。発売後数ヶ月は様子見の意味もあって我慢することができたが、2008年11月、冒頭のような事情により携帯電話を購入するにあたっては、一点の迷いなく iPhone を購入してしまった。ソフトバンク社の携帯電話を購入したのではない。iPhone を購入したのだ。(ま)も「iPhone 以外は買う気ないんでしょ」と理解を示してくれた。我が妻ながらその心の広さに感謝したい。

ところが、である。予想外、のことは起こるものだ。こんな(ひ)が「欲しい!」と思う、まさに(ひ)のために存在するような携帯電話が発売されてしまった。あの、甘く豊穣な香りを放つリンゴ印のついた、その名も「iPhone」である。発売後数ヶ月は様子見の意味もあって我慢することができたが、2008年11月、冒頭のような事情により携帯電話を購入するにあたっては、一点の迷いなく iPhone を購入してしまった。ソフトバンク社の携帯電話を購入したのではない。iPhone を購入したのだ。(ま)も「iPhone 以外は買う気ないんでしょ」と理解を示してくれた。我が妻ながらその心の広さに感謝したい。で、この iPhone、実際に使ってみると、もはや携帯電話とは呼べない代物だ。「パソの中の一部分をそのまま抜き出したデバイスで、コントロールはパソの方で行う」という iPod のコンセプトと使い勝手の良さを見事に受け継いでおり、それがさらに進歩している。 ・iPod 機能は言わずもがな ・WiFi 搭載で Safari ・なんと Mail は仕事用のアカウントも使用可能 ・メールアカウント・スケジュール・アドレスブック・Safariのブックマークは愛用のマックと MobleMe を通じて常に無線で Sync(同期) ・App Store で無限のアプリケーションを追加することが可能((ひ)的にゲームはNG) ・そして何より iPhone は OS X で動いている、つまりソフト側から進化する伸びしろがある(早速 iPhone OS 3.0 の発表が予告された) これ以上何を望もうか。Yahoo BB とセットで自宅への通話が無料なのもラッキーなおまけだった。おさいふケータイ? 絵文字?? ワンセグ??? んなものはこれっぽちも必要ない。これらが非搭載だからと iPhone のことを批判した者は、一生 iPhone を使ってもらわなくて結構だ。コピー・ペーストも、テキスト入力を含めた操作はパソの方でするのが基本なので大きな問題ではない。QWERTY配列で入力できる方が(ひ)にとっては何十倍もありがたい。 というわけで、非常に快適な iPhone ライフを送っている。問題と言えば、最低限に抑えているけどやっぱり毎月料金を搾取されていることと、iPhone 導入によってそのちょっと前に購入していた「赤い iPod nano」をあまり使わなくなってしまったことくらいだ。この2点は反省したい。料金の方は、ソフトバンク社ではなくてアップル社の方に支払っていると思えばまだ納得できるか。つっこみの声が聞こえてきそうだが、リンゴ印の会社に取り憑かれた者の思考とはそんなものだ。申し訳ない。 それから、驚いたことに、3歳の(K)でもこの iPhone を使いこなしている。何も教えたわけではない。iPod の時もそうだったが、3歳児でも使える見事な操作性は日本の会社が真似できるものではないだろう。ソフトバンク社との契約で、この iPhone は2年間使用することになっているが、2年というのは買い換えのサイクルとしてもちょうどよい。2年後に新しい iPhone を入手したら、この iPhone を(K)にあげようかと思っている。 ちなみにタイトルは パクリ です。(ひ) | |

Mac mini 買った 4.4.2008

下に書いてあるように、我が PowerBookG4 12-inch(しかしもはや新パソとは呼べず)は、購入から2年経ってもトラブルフリー、ますます快適にますます安定して動いていた。20インチモニターの購入により、12インチという画面の小ささも克服していた。何も不満はなかったのだ。毎日カギをかけた引き出しからの出し入れと ケーブルの接続という手間以外は、何も。

下に書いてあるように、我が PowerBookG4 12-inch(しかしもはや新パソとは呼べず)は、購入から2年経ってもトラブルフリー、ますます快適にますます安定して動いていた。20インチモニターの購入により、12インチという画面の小ささも克服していた。何も不満はなかったのだ。毎日カギをかけた引き出しからの出し入れと ケーブルの接続という手間以外は、何も。キーボードとマウスはワイアレスなので、接続を要するケーブルは電源とモニターだけ。しかし、たったこれだけの手間さえも煩わしいと思ってしまうのが、ちょっぴり贅沢が身についてズボラ度が上昇した悲しい大人のサガか。キーボードもマウスもモニターもすでに持っている(ひ)のようなユーザーのために、アップル社はちゃっかりと Mac mini という製品をラインナップに揃えている。加えて、実にタイミング良く core 2 duo にアップグレードされた新型 Mac mini がリリースされた。ええい、買っちゃえ。すでに半年ほど前の話になるが、2007年10月、通算6台目のマックとなる Mac mini を購入した。(またまた自腹じゃないけど) メモリーを2GB に増設(これで十分)。ビルトインだとHDDは 120GB を 160GB に増やすだけで12000円もかかるので、3万円ほどで FireWire 接続の 500GB HDD を合わせて購入。それでも総額は上級デスクトップ機 Mac Pro の3分の1程度である。これで十分だ。期せずして初のインテル搭載パソとなったが、主なソフトウェアは universal binary 化されていたので、確かに速い。そうでなくても Rosetta が優秀なのか、やっぱり速い。いずれにしても、驚くほどというわけではないが、確実に速い。2年という時間が経過しているので当然と言えば当然か。容量に余裕のある外付け HDD を買っていたのも正解だった。仕事以外のサイズがかさむパーソナルなデータ(写真や iTunes の音楽など)は外付け HDD の方に収納しておけば、デュアルブート(後述)にしていても Mac mini 本体の HDD 容量には余裕が残る。もちろん、バックアップも万全だ。そして Mac mini 本体の大きさは「お弁当箱」ほど。外付け HDD と並べても机の隅にちょんと置いておけばそれでよい。Steve Jobs 氏が Mac mini を気に入らない理由と言われる背面のケーブル類は確かに煩雑だが、一度接続してしまって机の向こうに隠し、都合良く存在を忘れてしまえばそれまでだ。Mac OS X Tiger は、もはや当然の如くますます安定して動いている。かくして、14年の(ひ)マック歴の中で、最も安定し最も快適なパソが構築された。  そして、我が PowerBookG4 12inch の方は、発表などの必要な際に必要なデータを移して持ち出す、いわゆる「セカンド・マシン」としての役割を担うこととなった。期せずして、今ちょうど話題の MacBook Air のような立ち位置だ。MacBook Air よりもちょっぴり重たいけれど、PowerBookG4 12-inch もこのような使い方をするにはもってこいのエレガントなパソだ。実は愛着という点では、未だに Mac mini よりも PowerBook の方に軍配が上がる。OS 9 のクラシック環境が動くという意味でもやっぱり手放すことはできない。おっとそういえば、インテル搭載モデルに renew される前に、慌てて PowerBookG4 12inch を購入した理由がこのクラシック環境だったっけな(下記参照)。しかし、そのクラシック環境を使うことはもはやほとんど皆無となり、インテル搭載機でも全く支障ないことが期せずしてこのたび明らかとなった。インテル搭載機への移行という大事業を、気を抜いているとユーザー側にはほとんど何も悟られないような静けさで成し遂げたアップル社のお手並みは見事に尽きるが、まんまとアップル社の思惑にはめられてしまったようでもあり、少々 embarrassing な気分だ。

そして、我が PowerBookG4 12inch の方は、発表などの必要な際に必要なデータを移して持ち出す、いわゆる「セカンド・マシン」としての役割を担うこととなった。期せずして、今ちょうど話題の MacBook Air のような立ち位置だ。MacBook Air よりもちょっぴり重たいけれど、PowerBookG4 12-inch もこのような使い方をするにはもってこいのエレガントなパソだ。実は愛着という点では、未だに Mac mini よりも PowerBook の方に軍配が上がる。OS 9 のクラシック環境が動くという意味でもやっぱり手放すことはできない。おっとそういえば、インテル搭載モデルに renew される前に、慌てて PowerBookG4 12inch を購入した理由がこのクラシック環境だったっけな(下記参照)。しかし、そのクラシック環境を使うことはもはやほとんど皆無となり、インテル搭載機でも全く支障ないことが期せずしてこのたび明らかとなった。インテル搭載機への移行という大事業を、気を抜いているとユーザー側にはほとんど何も悟られないような静けさで成し遂げたアップル社のお手並みは見事に尽きるが、まんまとアップル社の思惑にはめられてしまったようでもあり、少々 embarrassing な気分だ。ところで、この Mac mini 購入から間もなく、アップル社が新OS「Mac OS X Leopard」をリリースした。購入直後のセットアップの際、すでに Leopard 導入を予定して HDD を半分に切り、Tiger とのデュアルブート化の準備を済ませていた(ひ)は、珍しくリリース早々に新OSを導入した。CoverFlow や QuickLook、Spaces、辞書、Time Macine などなど、便利な新機能が目白押しでそれはそれは感心したが、なんかこう、目もチカチカするし、しっくり来ないという第一印象を持ってしまった。引っ越しと同じで、慣れていない新環境なので当然と言えば当然なのだが、「Tiger がこんなに安定して動いているのを、わざわざ変える必要はない」との端的な結論により、3日後に再び Tiger に戻って現在に至る。「必要な時だけ Leopard で起動すればよい。そのためのデュアルブートじゃないか」と、いつものちょっと保守的な性格が出てしまったのだ。兎にも角にも、今現在は非常に快適だし非常に満足しているので、しばらくこのままだと思う。しかしいずれ、結局アップル社の思惑にはめられて新OSを使うようになるのは、今までの前科から言って想像に難くない。引っ越しと同じで、しばらくすると慣れるだろう。 ちなみに、デュアルブートと言ってもインテル搭載マックの特徴でもあるマイクロソフト社製OSとのデュアルブートは、導入する気は全くない。正確に言うと、(ひ)の職場に間もなく導入される電子カルテが、もし自分の机の上のパソからでもアクセスできるようになるのであれば考えないでもない。が、そうでなければ、ウイルスやらなんやら汚いものに、大切な自分のパソをさらす気にはどうしてもなれないのだ。そもそも、OSを作って販売している会社が、抱き合わせでウイルス対策ソフトを販売するなんて、納得いかないことこの上ない。対策ソフトがいらない、もしくは含んだような製品を作って販売するのがスジだと思うのは筋違いか。そんな理不尽なOSおよびそのOSを搭載したパソに、世の95%の人は本当に満足しているのだろうか。 話はそれてしまったが、新パソ Mac mini の購入により、デスクトップとラップトップを使い分ける、ほぼ理想的な状態となったことに非常に満足している(ひ)である。この先は、機を見て必要とあらば交互に新パソに更新すればよい。間もなく再び新しい Mac mini がリリースされるとの噂もあるが、新パソはすなわち Leopard 標準だし、よっぽど魅力的でない限りしばらくデスクトップの方はこのままでいいだろう。Tiger と Leopard を選べるというのは、思った以上に大きな自由である。ラップトップの方は、そろそろ更新したいという物欲が沸いてくるかもしれないが、先述のようなセカンド機としての役割を PowerBookG4 12-inch がスマートにこなしてくれている。やっぱりしばらくこのままでいいかな。と、非常に満足している現在のマック布陣である。(ひ) | |

20インチ モニター買った! 5.28.2007

さてさて、早いモノで下の記事に書いている新パソ購入からすでに約1年半が経過した。もはや「新」パソとは呼べないかもしれないが、この 12インチPowerBookG4 は1年半たってもノートラブル。ますます安定して、ますます快適に動作している。すばらしい。

さてさて、早いモノで下の記事に書いている新パソ購入からすでに約1年半が経過した。もはや「新」パソとは呼べないかもしれないが、この 12インチPowerBookG4 は1年半たってもノートラブル。ますます安定して、ますます快適に動作している。すばらしい。この1年半の間に、アップル社製のパソはすっかりとインテル社製CPU搭載モデルに入れ替わってしまっている。ソフトウェアもユニバーサル・バイナリー化だ、インテル最適化だ、とうるさい。本当にうるさい。変にバージョンアップして初期不良が出るよりも、安定して動いてくれている方が何倍もありがたいのだ。Creative Suite 3 なんて30万円以上もするソフトウェアは使いたい人だけ使えばよい。(ひ)はアカデミック価格 6500円くらいの Photoshop Elements で事足りる。何度も言うが、パソとは最新機種ではなく、必要とするものがユーザーにとっての名機である。パソメーカーはそういうユーザーの希望に応えて商品を提供するのが仕事のはずだが、その義務をきちんと果たすパソメーカーは残念ながら見たことがない。かつてはあったのかもしれないが、もうない。「Vista」を購入する人なんて、よっぽどお金が余っているか、よっぽどの新しいモノ好きか、新しいオモチャばかりを欲しがるボンボンのドラ息子 もしくは同等の知能しかない大人 くらいしかいないのは客観的に見て明らかなのだが、そういう類の客を相手にしたビジネスの方が利益が大きい現状では、まともなパソメーカーなど皆無になるのは仕方がないことだ。ああ、我々はなんて不便な世界に住んでいるのだろう。 アップル社も、上述したように例に漏れず情けないパソメーカーの一つである。が、悪の枢軸マイクロソフト社とその製品、およびマイクロソフト社製品を搭載している各パソメーカーと比べるといくらかマシである。いや、ずいぶんマシである。(ひ)がアップル社製のパソを使い続けているほぼ唯一の理由がこれだ。それ以外の理由はカッコイイこと。PowerBookG4 12インチは、とにかく美しくてカッコイイ。そして アップル社史上、最も軽量なラップトップパソなのだ。それでも十分に重い(約2kg)けど、15インチよりはいくらかマシである。そのメリットは大きい。 ところが、何事にもメリットにはデメリットが付きものだ。今のケースの場合だと、デメリットは画面が12インチではどうがんばっても小さいこと、となる。メインのパソがこれなので、こんな小さな画面にかじりついて仕事をする(ひ)に、違和感を感じた周囲の人は少なくないはずだ。 だったら、そのデメリットを一点集中で克服してやればよい。唯一無二の解決法、それは外部ディスプレイの購入である。折しも、アップル社のシネマディスプレイはモデルチェンジ間近ということで値下げされたばかりだ。20インチだとアカデミック価格で7万円を切っている。数年前からすると恐ろしい安価である。何でも、新モデルのシネマディスプレイには iSight が内蔵されるという噂だが、そんなのは使わなければよいし、サードパーティ社製のウェブカムなら1000円前後から買える時代だ。新モデルには新機構「LEDバックライト」が採用されてより明るくなるとの噂だが、その新機構によって値上げされることが予想されている。買うなら今か? 買うなら今だ! というわけで、2007年5月「Apple Cinema Display 20 inch」を購入した。(今回もまた自腹じゃないけど) どういうわけか、12インチ PowerBookG4 の発売当初に アップル社が無責任に推奨していたシステムが、今になって自分の机の上にできていることに妙な違和感を覚えている。「無責任に」と言った理由は、2003年の当時「便利だし機能的だし、いいのは分かるけど一般人がそんな金額おいそれと払えるか!?」と怒りたくなるような価格だったからである(恩師H先生の旧パソ IIci ほどではないけれど。なんと150万円!)。ま、そんなことは置いといて、20インチの画面はそれはそれは広々としている。単純計算で面積 2.2 倍、作業効率が飛躍的に向上するのも当然だ。そして何より美しい。「そんな大画面を目の前に置いて、目が悪くならんとね?」という義父の指摘は意外だったが、確かに 20インチといえば 家に置いてあるテレビよりも大きいことになる(ちなみにテレビは(ひ)が大学に入学した時から使っている。なんと17年モノ)。なるべく遠くになるように机の配置を変更した。 というわけで、デメリットも克服し、まだしばらくは 12インチ PowerBookG4 を手放せそうにない(ひ)である。間もなく、アップル社は OS の更新を控えている(一度延期された)。新OS に伴う新機種の投入も噂されている。したがって、少なくともあと一年はこのまま新パソ購入は見送る予定だ。タイミングと新OSの信頼性向上を見計らって、来年中くらいには、このディスプレイにつなげるデスクトップなり、新しいラップトップなりの新機種の購入を考えてもいいかもしれない。5.2007(ひ) | |

(ひ)とコンピュータ 4.13.2006

2代目マック * 3代目マック * 当時最速G4 最初に断っておくが(ひ)は別にコンピューター(以後パソ)が好きでもなければ詳しいわけでもない。パソとは仕事に必要なことを行うためのツールであり、その遂行のために必要な知識ならば備えている、という表現が的確だ。したがってパソメーカーが日毎せわしく宣伝している新製品にもソフトウェアのアップデートにも関心は低く、むしろ新規素人ユーザー向けのいらぬ機能の追加がもたらす機動性の低下に辟易としている。加えて、全てのユーザーに全く同じような使い方を強要するマイクロソフト社製のOSおよびソフトウェアは悪の枢軸だ。パソとは、先述したように個人個人が必要な仕事をこなすためのツールに過ぎず、要求は百人百色で全てのユーザーによって異なるため、各ユーザーが本人仕様のパソを構築してこそ存在意義がある。本当にパソが必要な人は、買ってきたそのままのパソを使うことなどしないものだ。 したがって、ユーザー側とパソメーカー側に生じる温度差はある程度やむを得ない。(ひ)の場合、長く頭を悩ませたのは「Mac OS X」に関する問題だった。 (ひ)が学生時代に買った初代マッキントッシュから2代目に、次いで2代目から3代目に買い替えた時や、アメリカのラボで当時最速のG4を買い与えられた時には心から感動したことを良く覚えている。Mac OS 7/8/9 という基本的に同じ機能を有する、つまり同じ役割を果たすパソが、ハードウェアの進歩によって純粋に容量とスピードが向上し正常進化したからだ。ところがその後、アップル社は「Mac OS X」という、それまでとは全く異なるベースを持つ OS を投入した。ソフトウェアを含む慣れ親しんだ環境がそれまで通り使えないとなると、これは二の足を踏む。アップルストアの店員や研究所のコンピュータ・フェアに来ていたアップル関係者にいくらクレームをつけても、返ってくるのは「慣れたら OS X の方が使いやすいよ」という判で押したような生ぬるい返事ばかりだった。パソメーカーに使い方まで強要される言われはない。結果 OS 9で起動する3代目マックを6年という長きにわたって愛用することになった。6年といえばパソ業界では永遠とも言える長さだが、それもパソ業界から強要されている尺度による言い分だ。自分の使いたいようにパソが動いていれば、何年経っていてもユーザーとしては満足であることに変わりはない。 さてさて、しかし長い時間が経つほどに、少々不具合を自覚するようになってきた。古いOSやソフトウェアでは見られないウェブサイトがあったりするが、そんなものは見なければいいので問題ではない。そもそもOSやソフトウェアのバージョンが新しくなったから新しいパソを買えというのは、パソメーカー側の Good excuse でありパソの買い替えの理由にはなりえない。(ひ)の古いパソは、メモリと処理スピードは必要な仕事をこなすのに何とか許容範囲内だったのだが、HDD 6GB という容量がいかんせん手狭になってきたのだ。したがってまず、80GBの外付けHDD(バスパワータイプ)を購入し、愛用のノートパソにいちいちケーブルをつなぐのはさすがに面倒だったが、とりあえず当面はまだ使える目処が立った。よしよし。ところがその後、アップル社がそれまでパソに搭載していたIBM社製のPowerPCから、インテル社製のCPUに変更するという大ニュースを発表した。これは OS 9 から OS X に変わるなんていうレベルの話ではなく、全く違うパソになるということを意味している。加えて、クラシック環境という不本意な条件ではあるものの何とか使えていた OS 9ソフトウェアが、インテル社製CPUに移行することによって完全に動かなくなってしまうと言う。 それは困る。大きく困る。OS X にクラシック環境をインストールするユーザーは10%以下だというのがアップル社の言い分だが、その10%以下に入る者にとっては死活問題だ。聞けば、アップル社のパソは大きな変化の前の最終バージョンが名機とされる例が多いらしい(最も成熟している、という意味で当然なのだが)。PowerPC搭載機で最後のバージョンアップが行われた今がそのタイミングである。買うなら今か? 買うなら今だ! というわけで2005年11月、6年ぶりに新しいパソを購入した。(自腹じゃないけど)  で、新しいパソはと言えば... 大方の予想に反して、これがまたなんとも恥ずかしい話なのだが、使って一週間もたたないうちにすっかりと慣れてしまい、今や(ひ)は OS X の虜になってしまった。かのアップル関係者たちが口を揃えて言っていたことは、まぎれもない事実だったのだ。いやはや、ここ数年間は、我ながらかたくなに OS X を拒絶していたのだが、そこまで頑固でなくても良かったというのが実は答えであった。何とも申し訳ない。

で、新しいパソはと言えば... 大方の予想に反して、これがまたなんとも恥ずかしい話なのだが、使って一週間もたたないうちにすっかりと慣れてしまい、今や(ひ)は OS X の虜になってしまった。かのアップル関係者たちが口を揃えて言っていたことは、まぎれもない事実だったのだ。いやはや、ここ数年間は、我ながらかたくなに OS X を拒絶していたのだが、そこまで頑固でなくても良かったというのが実は答えであった。何とも申し訳ない。しかしこの OS X を拒絶していた数年間も、決して無駄というわけではなかった。この数年の間に、アップル社は着実に OS X を美しくエレガントで、且つがっちり安定した OS に進化させていた。加えて専用のネイティブアプリケーションも十分に出揃っていて、特定のソフトウェアを使う時以外はほとんどクラシック環境を使う必要もなかった。つまり OS として十分に成熟した段階に達していたことが、(ひ)の OS X への移行がスムーズであった真の理由だったと言える。デスクトップにゴミ箱がないなどマイナーな不具合はいくつかあるが、昨今いくらでも手に入るフリーのアクセサリを厳選し、いくつかインストールしてしまえばすっかり解消である。かくして、6年間も愛用した旧パソはその役割を終えた。ありがとう。旧パソのために買っていた外付けHDDは、ちょうどよいバックアップ用として活用できるのは都合がよい。 それにしても、OS X は美しい。OS X ももちろんだが、新パソ PowerBook G4 (12 inch) のたたずまいも何とも言えず美しい。あの悪の枢軸・マイクロソフト社のOSに、世の95%以上の人々が満足しているとは信じ難い。マックでもPCでも、どちらでも大差ないとはよく聞く話だが、だったら(ひ)は間違いなくマックを選ぶ。マイクロソフト社のOSを使う理由なんて、世の95%以上の人が使っているということ以外は何もない。それもちょっとだけ気を遣いさえすれば、互換性に全く問題はないのだ。確かに少々割高ではあるかもしれない。しかし補って余りある満足を得られると確信する。 そんなアップル社のパソも、Boot Campという いかにもアップル社らしいからくりを使って、マイクロソフト社製OSでも起動できるようになると発表された。インテル社製のCPUを採用したことでかねてから噂になっていたことだが、これでアップル社もウイルスと海賊版という決して解決されない問題山積の大海へと飛び込むこととなった。ご愁傷さま。今回の OS X 移行で痛感したことだが、こういう新しいテクノロジーはすぐに導入すべきではない。十分に成熟するのを待って、問題のないレベルまで進歩してからの導入でも全く遅くはない。それまではこの新パソが(ひ)の片手として十分に機能してくれるであろう。買っててよかった! 長かったけどこれが言いたかった結論です。4.2006(ひ) | |